自家製梅干しの材料、作り方の紹介から梅干し作りで分かりにくい点、困りごとをQ&Aにまとめました。

マジカルキッチン料理レシピ

梅下ごしらえ土用干し。カビを防ぐ方法も。

梅干し作り、赤紫蘇下ごしらえピックアップ

土用干しと保存についてのQ&Aは別にあります。

梅仕事に関するQ&A

動画あります。

自家製梅干【前編:漬ける】塩分15%、ちょいワル梅の見分け方も(前編)

梅干し作り「赤紫蘇の下ごしらえ編」これなら出来る(赤紫蘇編)

マジカルキッチン季節の特集

初夏から夏のおいしい保存食、作り置きレシピを紹介します。

手作り梅干しの塩分は何パーセント?

- Q手作り梅干しの塩分の割合は何パーセントですか?減塩する工夫は?

- A

梅 1kg あら塩 150g ホワイトリカー(焼酎35℃) 大さじ2 赤紫蘇の葉 280g(1~2束) 自家製梅干しの塩分の割合は、時代とともに低くなっています。

1980年(昭和55年)出版された料理本では18~20%の塩分。

それ以前では20~25%くらいがあたりまえでした。マジカルキッチンの梅干しは、15%

それでも、味もTHE梅干し、室温で保存可能。最近の市販の梅干しは、もっと塩分控えめのものも多いですね。

塩には殺菌、防腐効果があり、梅干し作りを助けてくれます。

塩分を減らすと減塩にはなりますが、カビの発生や保存性の面で15%はあったほうが作りやすくなります。塩の量を減らすのはおすすめしませんが

15以上~20%に塩の量を増やすのは大丈夫ですよ。15%梅干しは、焼酎(ホワイトリカー)をうまく使ってカビを防止します。

また焼酎を使うことで塩が梅にまぶさりやすく、なじみやすくなります。

梅から梅酢も早く上がりやすくなります。

塩にあら塩を使う理由は?

- Q梅干しを漬ける塩にあら塩を使う理由は?

- A

あら塩はにがりを含んでしっとりしています。

精製塩よりも梅酢の上りが早めになります。

毎年同じ仕上がりになりません

- Q毎年漬けるのですが、年によって出来が違います

- A

毎年同じようには、仕上がりませんねぇ。

他の保存食作りにもそういうところはありますが、梅干しは特に感じます。梅の品種にもよるし、年によって梅のできも違います。

購入したときの梅の熟し具合にも左右されます。毎年同じ農家さんから購入していた時もそうでしたよ。

最近は、シーズン最後のちょいワル梅を買ってますが、そんな梅仕事も面白いもんです。漬ける時、干す時の天気も微妙に違いますしね~

ホント、毎年毎年違います。漬ける際に、今年は●●だから、こうしようああしようと

微調整しつつやってます。

たとえば、梅が柔らかい時は重しは軽め。

それでも、毎年少しずつ違ってます。

最近はそれが面白いなぁと思っています。

梅のヘタはなぜとる?

- Q梅のヘタはとらないとダメですか?

- A

梅仕事に欠かせないのが、梅のヘタ取り。

梅干し作りはもちろん梅酒作りでもヘタは取ります。

梅のヘタ(なり口と言います)を取る作業ってちょっと面倒ですよね。

特に小梅のヘタ取りなんて数が多くて大変。竹串で梅のヘタをとります。

梅のヘタはカビの原因のひとつ。

漬けた後容器の中でヘタが取れてしまうので取るようにします

梅干しに黄梅を使う理由は?

- Q梅干しには黄梅が使われますが、青い梅で作るのとでは違いがありますか?

- A

梅は青い梅が熟して黄色くなります。

香りもフルーティー。

柔らかくなります。この黄梅を使うことで、下漬けの際、梅酢の上がりがよくなります。

もう一つは、柔らかな梅干しに仕上がること。

青い未熟な梅で作ると固い梅干しになります。

はん点のある梅は梅干しに使えますか?傷の梅は?

- Q梅に黒、茶色いポツポツがあります使えますか?

- A

いい梅がそろわず、ちょっと見た目が怪しい梅が残ることってありますよね。

このちょいワル梅って使える?使えない?- はん点のある梅(黒、茶色いポツポツ)

- 浅い傷の梅

- 一部に透明感が出た感じの梅(ぷよっと柔らかくてもOK)

梅干し作りの梅の場合。

傷や傷みを切り取って使うことはしないようにしてます。傷は表面に浅い傷くらいならOK

深い傷はカビ等の原因になるので避けます。ジュクジュクした湿った傷みや傷も不可。

はん点のある梅は梅の病気(細菌によるもので特別なものではなく、人体には影響なし)なので漬けても大丈夫

はん点や傷は下漬け段階では消えずに目立ちます。

赤紫蘇でつければ、だいぶ目立たなくなります。見た目高級梅干しにはならないかもしれませんが。

家で食べるには十分です。

初心者におススメの梅は?

- Q梅干を初めて作ります、どんな梅を選べばいいですか?

- A

とにかく、黄色い熟した梅を選ぶことが一番

熟した梅は梅酢も上がりやすく、仕上がりも柔らかく色もきれいに出ます。あとは、見た目きれいな梅を選ぶと、トラブルの可能性が減ります。

梅の柔らかさはある程度、固さもあるものを。

熟して柔らかい梅になるほど、つぶれやすく、重しも気を使うので経験が必要に。

でも、上手に漬けるとおいしいです。きれいな梅だけでなく、この季節に出回る梅は、傷のある梅、斑点のある梅、梅も色々。

慣れたら、そういった梅も見分けてチャレンジしてみるのも、また面白いですよ。

梅干しに適さない梅は?

- Qこれだけはやめておけと言う梅は?

- A

- 腐った梅(匂いもおかしい)

- カビの梅

- ブヨブヨ柔らかい梅(ジュクジュクした梅、見るからに腐ってそうな梅)

- つぶれた梅

- 青い未熟な梅(梅酒には適している)

これは訳あり梅を箱買いしたときの、傷んだ梅です。

ここまでひどい梅もあれば、ちょっと悪い梅も、きれいな梅もありました。状態の悪い梅で漬けると

梅酢が濁る、梅がつぶれる、カビが生える等

トラブルが発生することもあります。たくさん梅を買ったとき、梅干しにする梅は一番いいコンディションの梅を選んで漬けます。

そう!梅干しになる梅はエリートなのです。

傷・傷みのあるはじいた黄梅や余った梅の使い道は?

- Q梅干しを作る際に傷や傷みのある梅をはじきました、傷以外はきれいで、捨てるにはもったいないので何か使い道はありますか?

- A

傷や傷みのある部分を切り取れば、使えます。

梅しょうゆ、梅ジャムがおすすめです。かさぶたのような梅もOK(切り取って使えば全然大丈夫)

傷みを切り取ってみて、芯の方まで傷んでいるものは使えません。

梅シロップ・梅酒は濁りが心配。

梅ジャムは果肉を加熱し崩して混ぜるので、傷みを切り取った梅でも問題なく作れます。

梅のしょうゆ漬け清潔な瓶に梅としょうゆを入れて漬け込んで作る梅の醤油漬け。

梅のしょうゆ漬け清潔な瓶に梅としょうゆを入れて漬け込んで作る梅の醤油漬け。

使い道等も紹介します。 梅ジャムフルーティーで甘酸っぱい梅ジャム、梅の季節の梅仕事。

梅ジャムフルーティーで甘酸っぱい梅ジャム、梅の季節の梅仕事。

自家製梅ジャムのコツを紹介します。よく熟した柔らかい梅、カットした梅で漬けた場合は早めに冷蔵庫へ入れるのがおすすめ。

- Q余ったきれいな黄梅の使い道は?

- A

梅干しを作るのに適した黄色い熟した梅。

フルーティーでいい匂いですよね。

梅干し以外にもいろいろ作ることができます。 梅酒基本の梅酒の作り方を紹介します。

梅酒基本の梅酒の作り方を紹介します。

梅は青梅でも黄梅でも。味比べも楽しい。- 梅酒

- 梅のサワードリンク(梅シロップ・梅ジュース)

通常青梅で作りますが、黄梅で作ることもできます。

酸味が少ないまろやかなものができます。ここのところは黄梅で漬けてますが、美味しいです。

梅の酸味には効能もいろいろあるので、青梅の方がクエン酸が多く、さわやかで梅らしい酸味、効能はあります。

砂糖で梅シロップ氷砂糖でなくてもOK、酢で発酵を抑えます。35と70mlの酢で作り比べ、味比べ。

砂糖で梅シロップ氷砂糖でなくてもOK、酢で発酵を抑えます。35と70mlの酢で作り比べ、味比べ。 梅黒酢サワードリンク黄梅、上白糖、黒酢で作る梅のサワードリンク

梅黒酢サワードリンク黄梅、上白糖、黒酢で作る梅のサワードリンク

黒酢の量で作り比べたり、青梅との違いも。 梅のサワードリンク酸味がきいた梅のサワードリンク、健康酢感覚でいかがですか。

梅のサワードリンク酸味がきいた梅のサワードリンク、健康酢感覚でいかがですか。

酸っぱいけれどさわやかで梅の香りが味わえるサワードリンクです。もちろん、梅ジャム、梅しょうゆも作れます。

梅干しの梅のあく抜きは?

- Q梅干しを作るのに買った梅はアク抜きしますか?

- A

梅干しの梅は熟した梅を使うので水に一晩漬けておくようなあく抜きは必要ありません。

梅干しが固い

- Qできた梅干しが固いのですが、柔らかく漬けるには?

- A

梅干しが固くなる主な原因は、熟した梅を使っていなかったこと。

また土用干しによっても梅が柔らかくなります。経験上一番影響すると思うのは、梅の熟し度です。

よく熟して黄色くなった梅を使うと柔らかくなります。土用干しすることで、梅干しの余分な水分が蒸発します。

色が鮮やかになり、ふっくらと柔らかに。

日光に当てることで保存性が高まるとされています。

梅干しの色が悪い

- Q梅干しを色よく漬けるには?

- A

梅干しの色に影響するのは。

梅の熟し度と赤紫蘇、塩分の割合、土用干し。使用した梅が熟し度が足りていないと梅の色が悪くなります。

赤紫蘇の質がよくなかったり、赤紫蘇の下処理を間違ったり、量が少ない時も色が濃く出ません。

漬ける際の塩分の割合が低い場合も色がつきにくくなります。本漬けの段階で色にムラがある場合は、梅酢がいきわたっていません。

(深い瓶に漬ける場合は、梅、紫蘇、梅、紫蘇と順に乗せる)

ビンをゆすって梅酢を全体にいきわたらせます。土用干しの際に夕方取り込んだ梅をもう一度梅酢に漬け戻すと多少色がよくなります。

その際梅の塩分は高くなります。赤い色が薄い梅干し、それはそれで渋めで落ち着いた色だと思います。

紫蘇を入れない梅干しもあるくらいですし。

梅干し作りに必要な道具は?容器のサイズは?代用品は?

- Q梅干し作りって特別な道具が必要そう、家にある道具でできますか?

- A

昔話なんかでは大きな「かめ」で漬けるイメージありますよね。

かめがなくても大丈夫。

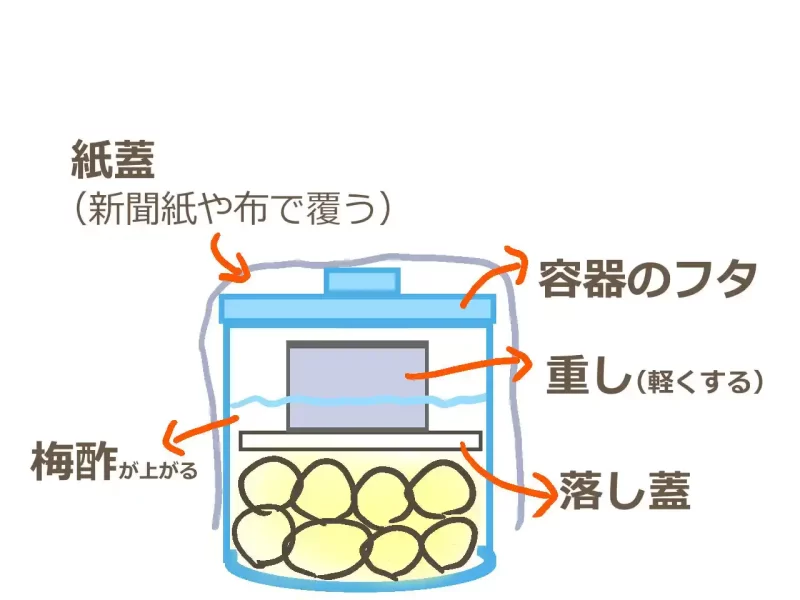

重しはペットボトル、落としブタ(押し蓋)は皿で代用できます。- 漬ける際の容器(酸に強い素材、ホーロー等)(フタつきが便利)

- 重し(梅の重量の1.5~2倍の重さ)

- 落し蓋(押し蓋)

- 干すときに平らで大き目のザル(盆ザル)

梅干しを漬ける容器について

下漬け、本漬け、保存で使います(すべて同じものを使ってもいいし、別にしても)

梅干しを漬ける容器のサイズ目安

梅の分量の1.5倍~2倍ちょっとまで。

梅2キロで4リットルの容器。口の広いもの、酸に強いものを用意します。

口が広くないと落し蓋が入らないんです。

材質は陶器、ガラスやホーロー製のもの

ポリエチレン製の漬物容器(漬物用のポリ袋など使用して)など。フタつきのものが便利です。

フリーザーバッグで梅干し特別な重石や容器不要! 失敗も少ない、話題のフリーザーバッグで本物の梅干しを作ります。

フリーザーバッグで梅干し特別な重石や容器不要! 失敗も少ない、話題のフリーザーバッグで本物の梅干しを作ります。漬物器、漬物用のビニール袋や少量ならジップロック(フリーザーバッグ)でつけても。

フリーザーバッグで漬けると、広口のふたつきの大瓶を探す手間なし。

空気を抜くことができるので、梅が空気に触れにくいこと。

塩を溶かすのに容器をあおることなく、軽く揺すって裏返せばそれでよし。

初心者の方にもつけやすいメリットがあります。「漬物器」これも便利なんですよ。

容器、おとしぶた、重しが全部一つでOK

重しを軽くしたい時も中央のバネ部分をゆるめれば簡単に軽くできます。

漬物器で下漬けした場合。

紫蘇を入れる本漬けの段階で他の容器に移し替えます。梅が1キロくらいなら、ジッパー付きの保存袋(ジップロック等)でも十分です。

重しはホームセンターの園芸コーナーで小石。袋に詰めて乗せる。

水を入れたペットボトル落し蓋は専用のものでなくても平らな皿を裏返して使えます。

酸に弱いアルミ製のものなどは不可。(高級なお皿、薄いお皿もやめたほうが)干すときに大きい盆ザルがなければ、小さいザル数個を使っても。

金属製より竹製の方がくっつきにくいのでおすすめ。

下漬けする際の琺瑯(ほうろう)の漬物容器がない

- Q琺瑯の容器を使わないとダメですか?なぜホウロウ製がいいのですか?

- A

梅干し作りの本には、下漬けはホウロウ製の漬物容器でとよく書かれています。

ホーローは酸に強い素材。

だから、梅から酸が出る梅干し作りにはちょうどいいのです。

でもホーロー製の容器がない場合は?

ガラス容器やプラスティック製の漬物容器があればそれを使っても大丈夫です。

プラスティック製の場合は、赤紫蘇を入れた本漬けの際に色移りするので、陶器、ガラス製の容器に移動させます。

それか漬物用のポリ袋に入れて容器に入れる。重しを入れる時口が狭いと重しを入れる時苦労します。

広口の容器がおすすめ。

卓上漬物器でもOK。

重しや落し蓋を別に用意しなくていいので楽です。袋で漬けることもできます。

1キロずつジッパーつきの保存袋(ジップロック等)に入れて作る方法もあります。

漬物用の丈夫なビニール袋に

梅干し作りに重しが必要な理由は?漬物用の重しがない場合は?

- Q梅干しの梅を漬ける際、重しをする理由、重しがない時の代用品は?

- A

「重し」は梅を下漬けする際に使います。

重しをすると梅酢が早くあがります。梅酢が早く上がった方が、梅が梅酢につかることで、空気に触れずカビ防止になります。

梅酢が上がれば重しは軽くします。

重しが重すぎると柔らかな梅はつぶれます。

下は1キロずつの重しを重ねて2キロにしています。

梅酢が上がったら1キロに軽くします。

梅の重さの約1.5~2倍の重しをします。

(梅が柔らかければ、梅をつぶさないようにもっと軽めで)

重しは様子を見て梅酢が順調なら、次の日からでも徐々に軽くしてOK昔のおうちには漬物用の重しが転がっていたのでしょうが、最近は少なくなりました。

スーパーでも梅干しの季節くらいにしかみかけません。ホームセンターでは一年中漬物コーナーの定番商品にあります。

わざわざ買うのも面倒なので、家にあるので代用できます。

重い石、園芸用品売り場に置いてある小石達。

きれいに洗って乾燥させて、ビニール袋に入れて使います。

お米や砂糖、塩等も使えます。水を入れたペットボトルでも構いません。

1リットルのペットボトル1本が1キロです。

(ペットボトルの場合背が高くて安定性がないので倒さないように注意)もっと大きいサイズのペットボトルもあります。(焼酎のボトルみたいな)

梅干しの下漬けにホワイトリカーを加える理由は?日本酒でも大丈夫?

- Q梅を漬ける時に、梅、塩、ホワイトリカーを加えるとありますが、なぜですか?どんな焼酎、日本酒でも構いませんか?

- A

梅の下漬けの時に、ホワイトリカーを加えると、梅に塩がまぶさりやすく、なじみやすくなります。

またホワイトリカーで梅を殺菌する効果もあります。その後、落としブタの上まで梅酢(梅から出る酸っぱくて透明な液)が上がってくれば梅の下漬け成功です。

アルコール度数が高いお酒は雑菌を抑える効果もあるので、アルコール度数の高いものを使います。

ホワイトリカーはアルコール度数が35℃あります。

味や匂いにクセがないのでおすすめです。

重しはいつ軽くしますか?

- Q下漬け途中で重しを軽くするとありますが、どうなれば軽くしますか?

- A

基本は、梅酢が出てきて、落としブタの上まで上がれば重しを半分にします。

重しの役割は梅酢を早く出すこと。

梅酢が出て梅が梅酢につかることでカビを防ぎます

でも漬けている間、ずっと重い重しをのせていると梅がつぶれやすくなります。

出来れば早めに軽くしたり、取り除いた方がふっくらした梅に仕上がります。梅酢が順調に出ているなら、次の日からでも徐々に軽くしてOK

2キロを1キロ(半分にするのが)基本ですが。

そこは臨機応変に

柔らかい梅や小梅の時は、1/4にしたり、早めに重しを取り外したりしています。

(梅がつぶれやすいため)

下漬け後、梅酢が上がらない

- Q下漬け後に梅酢が上がりません対処法は?

- A

5日過ぎても梅酢が上がらない時はチェック。

本来なら4~5日で梅酢が落し蓋の上まで上がります

梅酢が上がらない4つの原因

- 塩分の量が控えめ過ぎた

- 塩が溶け残っている

- 梅が熟していなかった場合

- 重しが軽い

梅酢が上がらない場合の対処法

塩が溶けていない場合は、重しを外して容器をあおったりゆすって塩を溶かすようにします。

梅が熟していなかった場合も、梅酢が上がりにくくなります。

梅が固いので水分が出にくいのです。

重しを少し足して様子を見ます。水分を足す方法。

ホワイトリカーを足して様子をみます。それでも、梅酢が出ない場合は市販の梅酢を足すことでも対処できます。

赤紫蘇を入れずに梅干しは作れますか?

- Q梅干しに赤紫蘇を入れないとどうなりますか?生の赤紫蘇が手に入らない場合は?

- A

赤紫蘇を入れなくても梅干しは作れます。

梅と塩だけで作る梅干し。

「白梅干し」

梅酢も赤梅酢ではなく白梅酢がたくさんとれます。赤紫蘇の葉

生の赤い紫蘇、季節ものなので手に入らないこともあるんですよね。

あと、近所のスーパーに置いてなかったり。

そんな時は、市販のもみ赤紫蘇のパックがあります。

問題なく作れてきれいな色に染まりました。赤紫蘇を揉んだものと赤い梅酢が少々入ったパック。

(パッケージにどのくらい漬けられるか書いてあります。)例:250gのもみ紫蘇パックで1キロの梅が漬けられる

でも、この揉み赤紫蘇のパックも季節商品。

時期が過ぎると店頭から消えてしまうかもしれません。赤紫蘇ももみ市販のもみ紫蘇のパックも5月から6月が季節。

シーズンをむかえるとスーパーに初夏の漬物特設コーナー出来てませんか?

らっきょう、らっきょう酢、漬物容器、梅酒、果実酒等の道具や材料と並んでます。最近はドラッグストアでもみかけます。

食料品が豊富なお店増えてますもんね。生の赤紫蘇を置いてある店、最近は少ないですねぇ。

地元の場合は、地域の食品スーパーだと小さい店でも置いてあります。豊富なのは、産直市や野菜の直売所が一番。

農家さんが毎朝持ってきてくれてます。束もいいんですよね。

年によって、地方によって店頭に並ぶ時期が多少違います。マジカルキッチン料理のTips

梅干しの土用干しや保存に関するQ&Aです

梅干し作りQ&A土用干しと保存編自家製梅干し作りのQ&A第二弾土用干しとその後の保存についての疑問をまとめて。

梅干し作りQ&A土用干しと保存編自家製梅干し作りのQ&A第二弾土用干しとその後の保存についての疑問をまとめて。

市販のもみ紫蘇が余ったら?

干して乾燥後ふりかけが作れます。

漬物を漬けても。

赤紫蘇がたくさんあります消費するには?

- Q生の赤紫蘇がたくさんあります、梅干し以外の使い道は?

- A

梅干しがカビた原因は?

- Qカビの生えない梅干しの作り方は?

- A

梅干しにカビが生えると大ショック。

この原因は?- 梅に問題があった

- 梅、手、道具や容器に雑菌、水がついていた

- 保存中に雑菌が入った、空気に触れていた

- 本漬けの際、赤紫蘇の水分が十分切れていなかった

- 塩分が少なかった

まず、梅を洗う前に傷や傷んだものは取り除きます。

下ごしらえする際、梅の水分はふきとります。(道具も)

下漬けする際はなるべく早く白梅酢を上げることもカビを生やさないポイントです。

梅が空気に触れないようにするのもコツ。使用する菜箸も消毒を。

時々見て、カビが生えていないかチェックすることも必要減塩を意識して減塩梅干しにしたいところですが。

自己流で塩分を減らすと、塩による殺菌効果が減少してカビが生えやすくなります。

(料理本の減塩梅干しもいろいろあります。

塩分をただ減らすのではなく、傷みにくくする工夫がされてます。)おすすめは塩分15%。

昔の塩分20%越えの梅干しよりは低くなってます。

小梅の作り方は?

- Q小梅の漬けかたは普通サイズの梅と同じですか?

- A

小梅はお弁当にもぴったり、かわいいサイズの梅干しになります。

作り方の基本は同じ。塩の量は梅に対して通常と同じか少し減らして作ります。

重しも通常サイズよりも軽めにします。紫蘇の色もよく染まります。

干すときに小梅は早く乾くので普通の梅よりも早く土用干しを終えます。

同じ重量でも普通サイズの梅より数が多くなるのでヘタを取り除いたり、干すのが大変。

下漬けして梅酢が上がるのは早いです。

土用干しも早めに乾くので、干し過ぎないように注意します。

小梅と普通サイズの梅干しです。

冷暗所ってどこ?

- Q冷暗所がどこかわかりません、具体的には?

- A

「冷暗所」は、家のなかで日光が当たらない場所で高温多湿でない場所をいいます。

なるべく風通しもいい場所。ところが現代の家ではなかなか条件の合う場所が見つかりません。

昔の家は暗くて涼しい場所が家の何か所かあったのですが、最近の家は気密性が高くて温かい場所が多いですね。とりあえず暖房が入らない部屋を選びます。カビの生えやすい場所は不可。

下漬けの時は、台所の隅や玄関に置いてます。

コンロや火の側、冷蔵庫等家電の放熱の影響のないところ。

あと、ガレージは夏は暑すぎ。

シンク下は風通しが悪く湿っぽい。土用干し後は、食料庫にしているスペースに置いています。

ゆかり(赤紫蘇ふりかけ)の作り方は?

- Q梅干しを漬ける際に入れた赤紫蘇の使い道、赤紫蘇のふりかけはどうやって作るの?

- A

おにぎりに最高な赤紫蘇のふりかけ。

梅干しを漬けた赤紫蘇で作ります。

土用干し中に、カラカラに乾燥させた赤紫蘇をとりわけて使います。梅干しを保存するさいに梅干しにかぶている赤紫蘇を干してもできます。

干した紫蘇をフードプロセッサーやミキサーにかけるかすり鉢で細かくします。

細かくなったふりかけに塩を数つまみ加えてビンに保存します。

塩気があるからと言って、塩を全く加えないと、味気なくなります。乾燥を急ぐときはレンジにかけて乾燥させてもできます。

フードプロセッサーやミキサー、ミルサーを使う場合。

あっという間にパウダー状になるので注意。

始めて作ったときパウダー状になって細かすぎるなぁと思いました。

今は様子を見ながらスイッチを入れたり切ったり。

少しずつミキサーにかけてパウダー状になる手前で止めてます。

梅酢、梅干しの使い道は?

- Q梅干しを作った後の梅酢や梅干しの活用法は?

- A

梅酢は生野菜の下味付けに活用。

たとえば、酢の物用のきゅうりにふりかけたり。漬物作りに活用するなら

生姜と赤梅酢で自家製紅しょうが。

みょうがの梅酢漬けも赤い色がきれいです。 みょうがの梅酢漬け赤梅酢でみょうがを漬けると。

みょうがの梅酢漬け赤梅酢でみょうがを漬けると。

赤色濃く鮮やかに。夏の上級薬味。 紅しょうが自家製の紅しょうが、余分なものが入らずに使える安心感。

紅しょうが自家製の紅しょうが、余分なものが入らずに使える安心感。

新生姜を使って赤梅酢に漬けこんで作ります。梅干しを使った料理いろいろ、塩気と酸味をいかして料理に。

相性のいい薬味は大葉。お肉や魚と合わせて肉巻きやフライに。

食欲の失せがちな夏のご飯ものにも。

昔と今、梅干し作りに違いは?

- Q日本の伝統的な食材「梅干し」、今も昔も材料、作り方って同じですよね?

- A

昭和の料理本を読むのが好きです。

当時の梅干しの作り方もチェックしてみたことろ。昔と今では、少しずつ作り方が違うんですよ。

- 塩の割合が昔は25~20%あった、今は少な目に、減塩梅干しも多い

- 昔は家庭でも大量に作っていた、今は少量を冷凍保存袋で作るものが多く紹介されている

- 昔は重しが重かった

塩の割合は、昔は今ほど減塩も言われてなかったし。

大量に漬けるのは、昔は、家族の人数も多かったですしね。現代の減塩梅干しは砂糖も加えるタイプもみかけます。

重しが重いのは、昔の方が、流通の事情で、完熟梅が手に入りにくかったからかもしれません。

完熟梅だと重しが軽くても梅酢は上がります。

重しが重いとつぶれやすくなります。少しずつ違いはありますが、基本は同じ。

カビを出さないための工夫をしています。

マジカルキッチン動画でレシピ

後編の土用干し編動画もあります。