材料

- よもぎ(ゆでて水気を絞ったもの) ・・・40~50g

- 団子粉 ・・・100g

- 木綿豆腐 ・・・約100g

- 小豆あん ・・・100g

- きな粉 ・・・適量

作り方

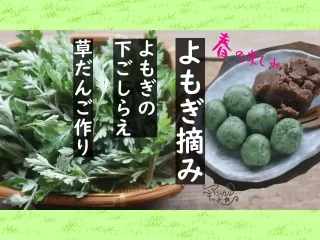

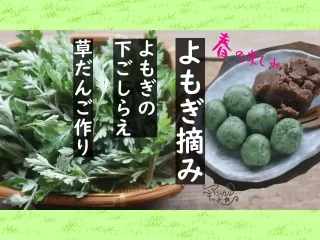

- (よもぎの下ごしらえ)よもぎは春の葉先の柔らかい葉のみ摘み取ります。汚れたものや茶色い物太い茎等取り除きます。よもぎを洗います。

- たっぷりの湯を沸かし沸騰したら塩小さじ1/2、よもぎを加え1~2分ほどゆでボウルの冷水にとって洗い(水を数回かえる)水気を固く絞ります。

- よもぎはみじん切りにした後すり鉢でするか、フードプロセッサーで細かくします。

- (団子生地) ボウルに団子粉を入れ細かくなったよもぎと豆腐を入れて混ぜ、手でよくこねます。(豆腐は一度に全て加えずに、水分の様子を見ながら加え、耳たぶ程度の柔らかさにまとまらなければ水を少し加える)しっとりなめらかな生地にします。

- (成形)生地を包丁で2等分に切り、一つずつ棒状にのばし切り等分に切り分けます。(今回は1つを8等分計16個)団子を丸めます。

- (ゆでる)沸騰したお湯でゆでます。団子が浮き上がってから2分ほどゆで、ボウルにはった冷水にとり、水をかえ水洗いしぬめりを取り水気をきり皿に盛り小豆、好みであんときな粉を添えます。

キッチンメモ

春の香りたっぷりの草団子。

一口食べれば田舎の春の味がしみじみと。

小豆あんは、ゆであずきの缶詰1缶でも。

お豆腐入りで冷めても柔らかいお団子になりました。

豆腐を入れるとタンパク質がとれるのがうれしいところ。

豆腐は絹ごし豆腐でもOK。

木綿でもすごく固めの木綿豆腐はむいてません。

今年はよもぎを摘んで作りました。

自家製のよもぎ、フードプロセッサーで細かくしてます。

繊維が見えるので、大丈夫かなと心配になりますが。

実際食べてみると、口に残ったりはしないし、存在が気になりません。

よもぎはゆでて絞ると少なくなるので多めに摘んでおきます。

今回は210g摘んで、太い茎等を取り除いて正味150g →ゆでて絞って

110gくらいになりました。

乾燥のよもぎを使う場合は、大さじ2を湯で戻して加えます。

マジカルキッチンお菓子レシピ

アイスやあんと組み合わせて豪華なデザートに。

バニラアイスにほんのり桜の香り

マジカルキッチン動画でレシピ

だんご生地をこねる時

お団子生地をこねるとき。

今回はだんご粉のお団子ですが白玉粉を使う白玉団子も同じです。

最終的に耳たぶ程度の柔らかさになるまでこねるのがコツ。

パサパサしている状態、固い状態は水分不足。

はじめは水分が少ないようでもこねているうちに柔らかくなめらかになってきます。

それでも水が足りない時もあるので、その際は水か豆腐を足してください。

必要な水分の量は、その時の気候等によっても微妙に変わってきます。

逆に水分を多く入れすぎた場合。

これもべちゃべちゃになって困るんですよね。

粉を足せばいいけれど。

粉がもうない!場合も多いんですよねぇ。

なので、団子をこねる時は、分量の水分をはじめに全部入れないのがコツ。

少し残して様子をみて足すくらいが安心です。

簡単草だんごの作り方を写真で説明

よもぎの下ごしらえについてはマジカルキッチンお菓子のTips記事にあります。

よもぎ摘み、用途、保存法3種類、茹で方などお届けします。

よもぎのお団子の材料です。

ボウルに材料をまぜてこねていきます。

パサついたり生地が固い時は水分を加えます。

水を加えてます。

こねていくと徐々になめらかになります。

よもぎも混ざります。

耳たぶ程度の柔らかさになればOK

丸いお団子を作るために、生地をきりわけていきます。

まずは一つに丸めた生地を包丁で2等分に。

片方ずつ細い棒状にのばします。

太さは均一に。

均等にカットしていきます。

8等分にしたいので、まずは半分の長さに切り。

それを2等分ずつと言う具合にカット。

計16個。

お好みで増減してください。

手で丸めてお団子にします。

沸騰してぐらぐらしたお湯の中にお団子を入れます。

しばらくするとお団子が浮かんできます。

それから2分程度ゆでてからボウルの冷水にとります。

和菓子にきな粉は栄養面でも二重丸

草餅や草団子、おはぎに八つ橋、安倍川餅。

わらび餅にかけたいもの、それはきな粉。

餅菓子や和菓子にきな粉は、昔からいい相棒として寄り添ってきました。

きな粉は香ばしさの他にも、ほのかな甘味もある優しい味。

素朴で豊かな風味です。

ただね~きな粉の香りって強いんですよねぇ。

なので、一口目はきな粉をつけずに味わって食べてます。

実はこのきな粉、栄養面から見てもいいんです。

和菓子は炒った大豆を粉にしたもの。

和菓子に足りないタンパク質を補ってくれます。

そして食物繊維やオリゴ糖も含まれています。

よもぎと春について

よもぎは昔から、造血効果があると言われています。

またその香りは邪気を払うとされてきました。

そして、よもぎの色は草萌える緑。

ひな祭りに草餅や草だんごを食べるのは、そんな縁起をかついでのこと。

清々しい春の香りと色で春の体と心をリフレッシュさせる意味もあるのでしょう。

今回のよもぎは、春の柔らかいよもぎを摘んでゆでて作りました。

マジカルキッチン料理お菓子のTips記事にて。

よもぎのゆで方、保存の仕方を紹介中です。

マジカルキッチンお菓子のTips

よもぎ摘み、用途、保存法3種類、茹で方などお届けします。

ヨモギ団子のポイント

よもぎを細かくする作業、フードプロセッサーを使って楽しました。

ミキサーやハンディーブレンダーでペースト状にしてもOKです。

ただしミキサーやハンドブレンダーは水分がないと回りません。

今回のお団子なら、お豆腐と一緒にミキサーにかけます。

水分が少なくて回りにくい時は、水分を足して回してください。

団子粉は、白玉粉、上新粉が半々のものを使っています。

本来お団子は、上新粉と白玉粉を使い、蒸してこね、さらに蒸して作る手間のかかるもの。

だんご粉を使って茹でる方法なら、時間のないときでも作れます。

よもぎは春に摘んでおいて茹でて細かくしたものを多めに作って冷凍保存しています。

後は、市販のよもぎの粉(よもぎパウダー)を使っています。

これも便利だし香りもちゃんと出るんです。

蒸しパンやパン作りにも使いやすいです。

野草を摘んで食べる本

道に生えている野草や雑草、食べられるものが多いとは聞くけれど。

よくわからない、なんて時は本を片手に散策してみませんか。

野草を摘んだ後の食べ方も教えてくれます。