材料

- 青梅 ・・・500g

- 氷砂糖 ・・・250~300g

- ブランデー ・・・900ml

作り方

- 梅は水洗いし、水をたっぷり入れたボウルに3時間程度漬けアク抜きをします。

- ざるにあげて水を切り、1個ずつペーパータオルで水気をふきます。(水気が残らないように完全に)竹串で茶色いヘタを取ります。(なり口)ヘタをとった後の穴の水分も紙でふきます。

- 殺菌した保存瓶に梅と氷砂糖を交互に重ね、ブランデーを注ぎます。冷暗所に保存します。

- だんだんと色が琥珀色になり、まろやかな風味になります。3ヶ月程度でフレッシュな梅酒が楽しめ、1年でまろやかな梅酒になります。1年置いたら実を取り出します。(入れておいてもOK、取り出しておくと梅酒が濁るのを防ぎます)

キッチンメモ

ブランデーで漬ける梅酒。

ブランデーの芳醇な香りの上品な梅酒が楽しめます。

日本酒(果実酒用)、ホワイトリカー、黄梅の梅酒、蜂蜜梅酒等色々試してきた中で。

このブランデー梅酒、個人的には一番好みです。

通常ホワイトリカーを使うところを果実酒用のブランデーで。

作り方は基本の梅酒と一緒です。

ホワイトリカーで漬ける基本の梅酒の作り方はこちら。

マジカルキッチンお菓子レシピ

マジカルキッチン料理お菓子のTips

梅仕事Q&Aやってます。

マジカルキッチンお菓子レシピ

果実酒用日本酒で漬けた梅酒

ブランデー梅酒の作り方を写真で説明

青い梅です。

青梅は水につけてアク抜きします。

梅のなり口(ヘタ)を竹串や楊枝で取り除きます。

ポロリとかさぶたのようなものがとれる

梅の実に竹串で穴をあけたりもしなくてOK

じっくりエキスを出したいので穴はあけません。

漬け終わりました。

これから冷暗所で保存します。

漬けているうちに徐々に氷砂糖が溶けます。

梅のエキスもホワイトリカーに溶け出します。

砂糖は早く溶かそうとしなくてOK

梅が上に浮いていても徐々に沈んでいきます。

梅の実の色は青色から少しずつ茶色になります。

黄梅の漬け方

ほとんどの作業は青梅と同じです。

洗った後水につける作業はなし

これが違うくらい。

でも、気をつける事は、黄梅は柔らかいので丁寧に扱います。

黄梅と氷砂糖。

梅は洗ってザルに上げて水けを切ります。

梅の水気をふきます。

洗った梅はそのまま少し置いて乾燥させます。

残った水気は紙でふきます。

なり口をとります。

ポロっと茶色いものがとれます。

梅と氷砂糖を重ねていきます。

一番上には氷砂糖。

そしてアルコールを注ぎます。

冷暗所で保存します。

2,3日後の梅酒(他の瓶では梅シロップを作ってます)

氷砂糖が溶けるまでは時々チェックします。

1年後、黄梅酒できあがりました。(ホワイトリカーで漬けたもの)

青梅梅酒、黄梅の梅酒、味の違いは?

それだけを飲むと案外違いが分からず、どっちもおいしいのですが。

飲み比べてみると味の違いが、はっきりしてました。

青梅の梅酒、普通梅酒と言えば青い梅で作りますよね。

やっぱり、そうなんです、青い梅ならではのフレッシュさがありました。

若さと言うか、パンチと言うか、味も香りもさわやか。

で、黄梅の梅酒はどうかと言えば。

なんというか、すごく寝かせたような、まろやかで優しい味わいなんです。

こっくり、まったり。

なので、個人の好みかなと思いました。

自分の好みは、どちらかと言えば、梅酒のさわやかさがある青梅の梅酒かな。

黄梅は穏やかでパンチが弱いというか。

う~ん、でも夏の終わりには黄梅の梅酒の方が気分かもしれません。

梅酒作り失敗しない3つのコツ

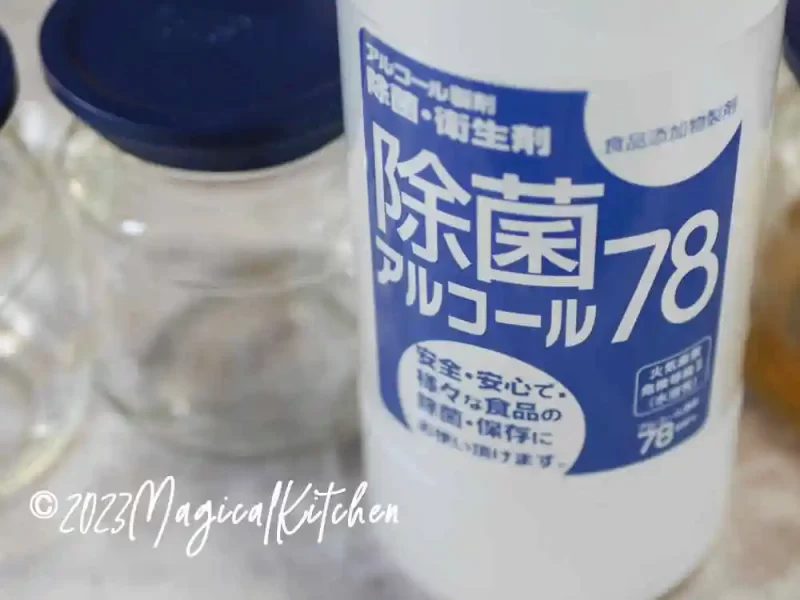

- 道具・容器の殺菌

- 梅の水洗い後の水分をきちんとふきとる

- 梅を選ぶ

おまけ

- ラベルをはっておく(日付、材料の割合等)

- 保存食と言うのは、とにかく雑菌との闘い。

- うっかりするとカビだらけになることもあるので(梅酒でそれはそうそうないと思いますが)

- 使用する自分の手、道具、漬ける容器の殺菌はしっかりと。

水けもふいておく

そしてもう一つ大事なのが、梅の水分をしっかりとりのぞくこと。

梅はザルに上げて水けを切ったあと、しばらくおいて乾かし、梅についた水分をふきとります。

乾いて清潔な布巾、キッチンペーパーで1個ずつ梅の水気をとります。

この作業は梅を傷つけないようにそっと丁寧に。

水気が残っていると傷みやすくなります。

これは他の梅干しや梅シロップなどでも同じです。

そして、おまけとしてラベルはりです。

これ意外と大事なんですよ。

結構わからなくなるんです。

忘れるわけないと思っても、時がたつにつれ記憶は薄れ。

一年後にはいつ作ったかはもちろん、何が入った瓶かもわからなくなるんです。

これ実話です。

梅酒

〇年○月○日梅500g氷砂糖250g

〇年○月○日梅500g氷砂糖250gブランデー(お酒がいつもと違うのでメモ)

こんな感じでメモ代わりに書いておくと一年後、とても役立ちます。

梅酒作りの容器・道具について

広口の瓶でフタがきっちりしまる密封できるものを。

広口の瓶は洗いやすく梅も入れやすいです。

梅酒用の瓶でなくても、コーヒー、蜂蜜などの空き瓶でも作れます。

フタが金属製でないものがさびにくい。

気をつける点、実際に使って分かった点など取り上げます。

梅の重量と瓶の大きさの目安

梅の実500g

1リットル瓶2本か、1.8~2リットル瓶1本

倍量の梅1キロ

ホワイトリカー1.8リットル、氷砂糖500gで

4リットル瓶

水切り用のザル、梅の水分を取るためのキッチンペーパまたは清潔な布巾。

なり口(ヘタ)を取るための竹串や楊枝を用意します。

梅酒作り、以前は果実酒用の大瓶に漬けてました。

最近は飲み切れないので、インスタントコーヒーの空き瓶に1本漬ける程度です。

梅干しを漬けて余った年に細々と漬けてます。

それでも少しあると、やっぱりいいですよね梅酒って。

梅酒の瓶があるだけでなんだかうれしくなります。

正直、いくつもある使わない大瓶、邪魔なんですよねぇ。

でも貧乏性で捨てられず困ってます。

貧乏性と言えば、コーヒーの空きビン

完全な密封ではないので

フタと容器の間にラップを挟んでから、フタをしてます。

(それでももれる時はもれますが)

これも昭和の知恵になるのかも。

下の画像はコーヒーの空きビンに漬けたらっきょうです。

梅酒を飲む際、瓶からお酒を取り出す道具、ご存じですか?

果実酒用のレードル

かき氷にシロップをかける時にも使う「カンロ」と呼ばれる道具です。

もちろんなくてもOK

柄が長いので背の高い瓶でも大丈夫。

商品によって柄の長さや容量に違いがあります。

瓶の殺菌について

果実酒用のガラス瓶、説明書きがあればチェック。

意外と多いのが、熱湯消毒、煮沸消毒不可の表示。

熱湯消毒も温度差に弱いビンだと危ないですよ。

それに小さい瓶なら煮沸消毒できますが、大きなものだとお鍋に入らないんですよね。

その場合は、ホワイトリカー(や食品用アルコール)で消毒しています。

洗剤で洗って乾かしておいた清潔な瓶を用意。

食品用のアルコールをビン、フタにスプレーします。

または、ホワイトリカーを少し入れフタをして、上下に振って全体をすすぎます。

瓶を振ったあとのホワイトリカーは取り除きます。

スプレーする場合も、瓶の中に多めにスプレーして、フタをしてをふってます。

マジカルキッチン料理お菓子のTips

マジカルキッチンお菓子、料理のTips今回は保存食や常備菜、ジャム、シロップ等を保存する注意点。煮沸消毒、アルコールでの殺菌について

梅酒作り、梅仕事での疑問、お悩み解決案内

梅酒作り、梅仕事での疑問、お悩み解決記事をまとめました。

マジカルキッチンお菓子レシピ

定番のホワイトリカーで漬ける梅酒レシピです。

ページ後半に梅酒のQ&Aやってます。

梅の実のサイズは?

漬けた梅の実は取り出す?

梅の実で作るスイーツは?

氷砂糖で作る理由は?

梅は青梅でも黄梅でも。味比べも楽しい。

マジカルキッチン料理お菓子のTips

2023年の保存食作りと去年漬けた物の味見

この時期作りたくなる保存食レシピ集

マジカルキッチン季節の特集

![Suntory Brandy ブランデーV.O サントリー 果実の酒用 [ 1800ml ]](https://m.media-amazon.com/images/I/41mzY2m5WpL._SL160_.jpg)