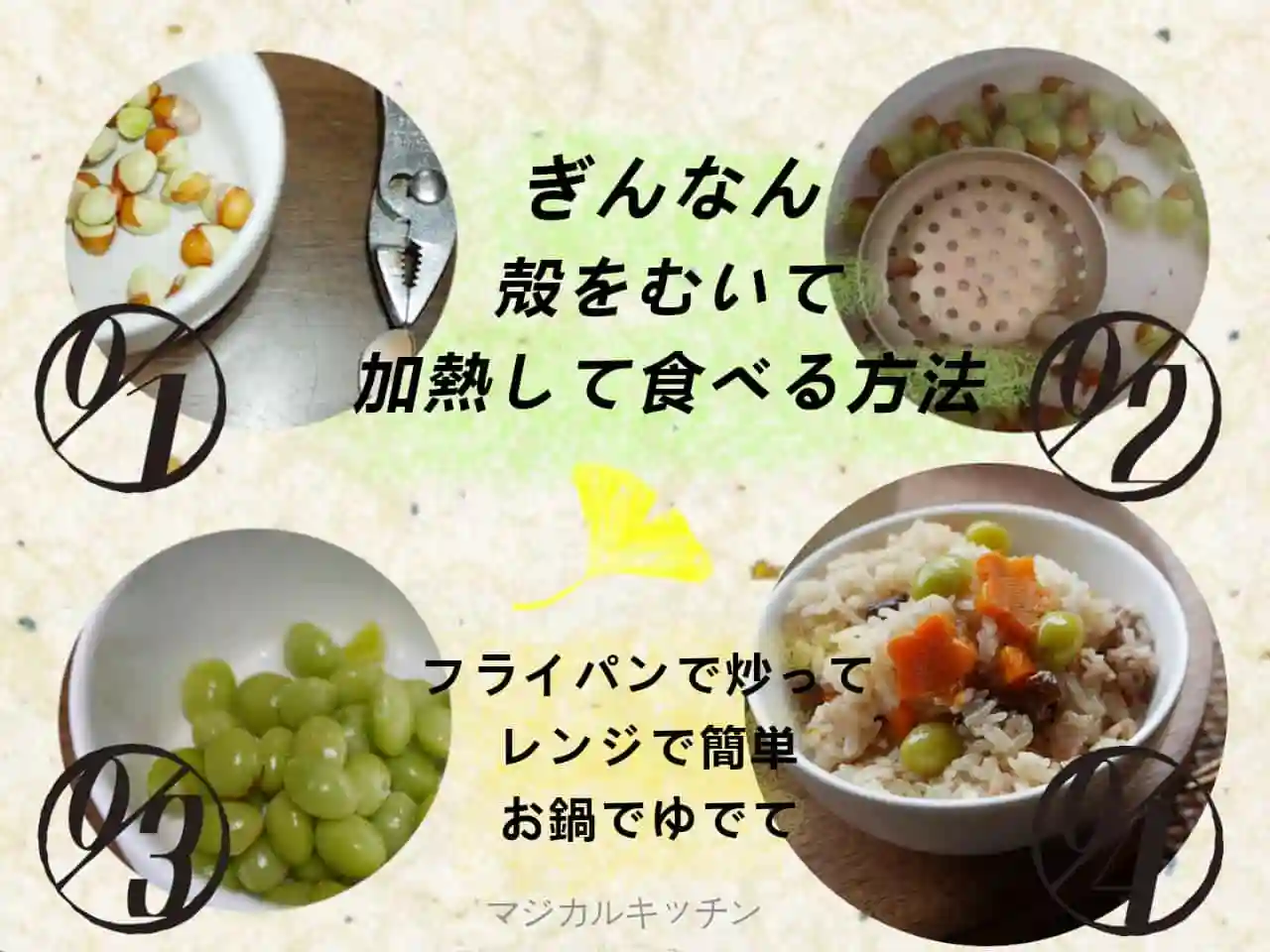

秋の実りの木の実と言えば?

イチョウの木に銀杏が実ります。

かわいいオレンジ色の実ですが、匂いは強烈。

それでも美味しいので毎年下処理を頑張ってしまいます。

取り出したグリーンが鮮やかなぎんなんは新しい鮮度の良い銀杏の証拠。

ぎんなんと言えば、おつまみや茶碗蒸し。

買ってきた銀杏、自分で拾ってきて下処理した銀杏。

殻がついていてそのままでは食べられないので殻をむいて食べます。

ぎんなんは、加熱したものを食べます。

どうやって殻から出すのか、初めてのときは悩んでしまいました。

今回紹介する銀杏の殻をむいて加熱して食べる方法は3種類。

フライパンで炒ったり、鍋でゆでたり、電子レンジで加熱です。

その時の食べ方にあった方法を選んで試してください。

一番早いのは電子レンジ加熱。

紙袋や封筒に入れてレンジでチンです。

秋の楽しみぎんなんの拾い。

拾い方、実の取り出し方、干し方等の下処理方法を書いたマジカルキッチン料理のTips記事もあります。

マジカルキッチン動画

ぎんなんを拾って、種を取り出して洗う。

そして干して、食べるまでを動画で紹介。

秋らしい風景とともにお届けします。

youtubeのプレイリストになります。

マジカルキッチン季節の特集レシピ

秋から冬の保存食レシピをまとめています。

ぎんなんをレンジで加熱して食べる方法

果肉を落として、取り出して乾かした殻付きの銀杏です。

お店でもこの状態のものが袋に入って売られていますね。

電子レンジで加熱して、食べることができます。

まずはこの一番簡単なレンジ加熱の方法を紹介します。

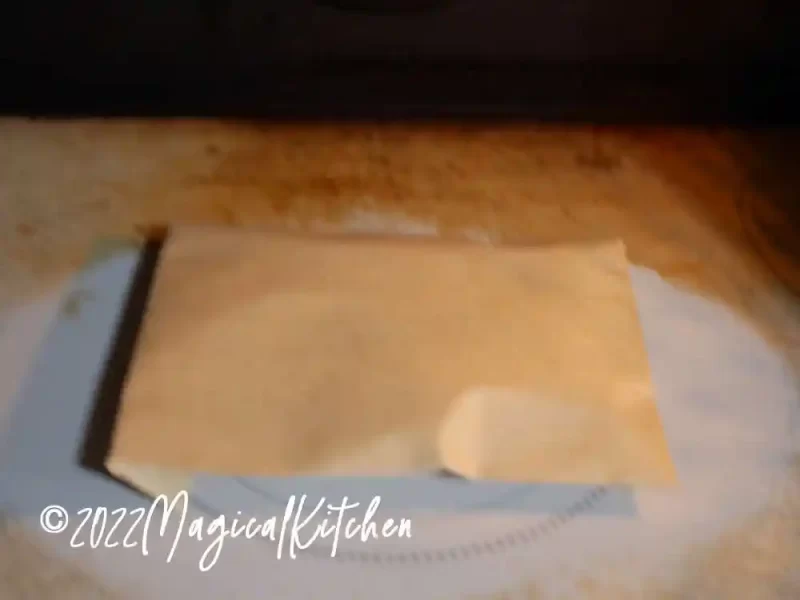

紙袋や紙製(全部が紙)の封筒を用意します。

ダイレクトメールが入っていたようなものでもOK。

ビニールはダメ。

紙の封筒に10~20個の銀杏を入れます。

封筒の口を2,3回折りたたみます。

電子レンジ500wで約1分~1分10秒加熱。

(時間は目安です。)

ポンッ、ポンッと弾ける音がしてきます。

ポップコーンが弾けるときの音みたいです。

加熱後取り出しました。

弾けてつぶれているものもあります。

殻に割れ目が入っているものは、手で殻から実を取り出せます。

茶色の薄皮もむきます。(熱いうちの方がむきやすい)

殻に割れ目が入っていないものは、ペンチを使って殻に割れ目を入れて出します。

力の入れすぎ注意。

取り出して料理に使ったり、そのまま塩をふっておつまみに。

温かいうちの方が薄皮がむきやすいです。

なので、一度にたくさん(40個くらい)レンジにかけると冷めたものはむきずらくなります。

結局少な目に20個くらいずつ加熱したほうがむきやすかったです。

前もって加熱前にペンチで殻に割れ目を入れておく方法もあるそうです。

(この方法だと爆発防止になる)

電子レンジにかけすぎると、実が固くなってしまうので要注意。

加熱不足だと、実が固く透明感がありません。

生の状態です。

もちもちむっちりして透明感のある色になればちょうどいい状態。

メリットは手軽、短時間。少量の銀杏を食べたい時に便利。

薄皮もむきやすいです。

(薄皮は熱いうちにむいたほうが、むきやすい)

デメリットは爆発するものがあること。

弾けて潰れたり、割れ目ができないままのものもありと、ムラがある。

この方法で取り出したぎんなんをお米に炊き込めば。

ぎんなんご飯のできあがり。

爆発してつぶれるぎんなんがあるかもなので。

少し多めに用意してレンジにかけてください。

手軽なので最近はもっぱらこの方法で、毎日少しずつ食べています。

銀杏は一度にたくさん食べられない。

殻をむきながら少しずつ食べるくらいがちょうどいいんですよね。

ぎんなんをフライパンで炒って食べる方法

ペンチ等で銀杏に割れ目を入れておきます。

(ぎんなん専用の道具もあるそうです)

フライパンには油をひきません。

フライパンに銀杏を入れて弱火で約10分程度炒ります。

銀杏が弾けることがあるので蓋をします。

時々フライパンを揺すりながら火にかけます。

いい匂いがしてきて、銀杏にところどころ焼き色がつきます。

火からおろしたら、殻をむきます。

火にかけすぎると殻をむいた銀杏の色が悪くなり、食感も固くなります。

先にペンチで殻を割らずに炒った後から割ってもOKです。

ただ熱いうちに割るのでちょっと大変です。

ぎんなんを茹でて食べる方法

殻をゆでたぎんなんをお鍋でゆでる方法です。

ゆでて薄皮も取るのでご飯物等に使うのに便利です。

ゆでる前にペンチで銀杏の殻を割ります。

この作業が結構大変。

銀杏の実を殻から取り出します。

周りに薄皮がついた状態です。

湯を沸かし塩少々を加えた中に薄皮のついた銀杏を入れます。

玉じゃくしの背で転がすと薄皮が取れます。

時間は2,3分程度。

薄皮が取れないものは後で手でむきます。

薄皮をむいた銀杏です。

ツヤツヤして緑色がきれいです。

殻をむいた銀杏は冷凍保存

旬の秋が終わっても食べたいなら、冷凍保存がおすすめです。

殻をむいて薄皮をとった銀杏なら、冷凍しておくと使いたい時にさっと使えます。

小分けにしてラップに包みフリージング用のジッパーつきの袋に入れておきます。

ぎんなんご飯におこわ

ぎんなんは食べ過ぎに注意

ぎんなんは、美味しいけれど一度(1日)に食べ過ぎには注意です。

昔から言われているのが、ぎんなんは一度に食べすぎると毒ということ。

これって迷信?

いえいえ本当のことなんです。

食べても良い個数は人によって変わってきます。

銀杏中毒と言うそうで、人により40~300個で発症したとのことです。

その人の体調、栄養状態によります。

なので目安として一日30個まで。

子供さんの場合はもっと少なめに。

5歳までは食べさせない方がよいと聞いたこともあります。

昔からの言い伝えで、年の数以上はダメとか。